DE LA EXPRESIÓN DESENFRENADA

A LA UBICUIDAD DE LA

EXPERIENCIA ESTÉTICA

Mikel Iriondo Aranguren.

(Universidad del País Vasco)

LA ISLA

Tanta palabra para llegar a ti,

tanta palabra,

sin alcanzar ninguna

entre las ruinas

del delirio la isla,

siempre cambiando

de forma, de lugar, estremecida

llama, perezosa

ola huidiza

del mar de Ulises color de vino.

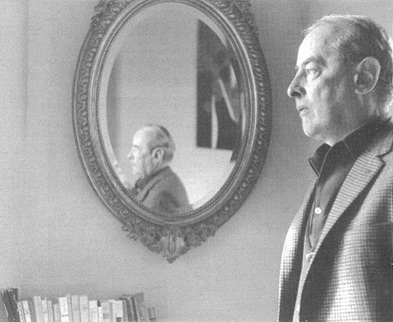

Eugénio de Andrade

Oficio de paciencia

Siempre ha existido un afán por comprender, por desentrañar el corazón secreto de todo lo que nos rodea. El asombro ante la existencia va unido al titánico esfuerzo de poner orden, de configurar un mundo habitable. Si acaso lográramos sencillez en nuestra manera de ver y comprender cuanto nos circunda y una suave benevolencia en nuestro trato con el prójimo, el camino recorrido no podría estimarse como baldío. La permanente dificultad del acuerdo y la obligada entrega a esa lucha cotidiana que nos hace humanos, realimenta una llama que arde a la altura de nuestra esperanza. El débil fulgor de este ánimo busca por doquier razones para perseverar, para avivar su propia luz y proyectarla a la complejidad de lo humano. Y no hay más, puesto que no hay otro universo que aquel que elaboramos a nuestra medida.

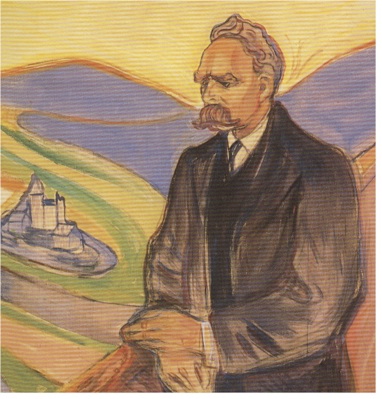

Desde antaño los esfuerzos ante la diversidad, esa especie de caos innombrable, han llevado a pergeñar alternativas que permitan soportar el peso de la existencia. Este “ser caído en el mundo” difícilmente ha sobrellevado con alegría su destino inexorable e incluso la asunción del azar y la apuesta nietzscheana por un mundo humano enajenado de lo divino, no es más que otra página de heroísmo intelectual tratando de apaciguar el desaliento. Este bregar frente a la opacidad es lo que nos identifica como humanos, lo que nos permite elaborar tablas de sujeción temporales. El remedio a ese mal que paradójicamente constituye el inaudito regalo de la vida, ha tomado múltiples vertientes, de las que aquí apuntaré cuatro: la religión, la filosofía, la ciencia y el arte.

Existe una evidencia que siempre tiende a solaparse: si algo tiene valor, sea éste positivo o negativo, es porque se inserta en nuestra existencia finita. Si fuéramos inmortales, nada en absoluto merecería la pena. Admitir la caducidad puede resultar insoportable, y en no pocas ocasiones nos refugiamos en una promesa de felicidad eterna, en esa vida futura que las religiones prometen. No en vano el poeta portugués Fernando Pessoa dijo aquello tan soberbio de que “la religión es una teoría científica para que dure el universo”. Siguiendo un esquema clásico de separación entre el terreno de la fe y el de la razón, no parece pertinente dar razones en el terreno de la creencia puesto que se trata de una dimensión personal e inefable, aunque a veces se vuelva fastidiosa cuando trata de convencer, por la fuerza, al incrédulo o al disidente. El filósofo Clément Rosset lo ha dejado meridianamente claro: “la creencia no espera ninguna confirmación de la experiencia por razones obvias, puesto que no hay en ella ninguna idea que pueda ser intelectualmente confirmada”

Lo sorprendente, sin embargo, es que a medida que ha transcurrido el tiempo gran parte del pensamiento filosófico, despreciando la divisa de la sencillez, ha caído en arcanos y subterfugios incomprensibles, en una especie de aristocracia intelectual no accesible a los no iniciados. Las razones de la Filosofía, o mejor dicho, las razones de los filósofos, han pecado a menudo de un nivel de abstracción que las elevaba dos palmos por encima del sentido común humano. El malogrado filósofo Laurent Michel Vacher, enemigo de todo elitismo encaramado al pedestal del discurso oscuro e ininteligible, decía irónicamente que “la principal función de la filosofía es la de acreditar tonterías desacreditando evidencias”.

Algo idéntico ha pasado con el arte, no nos engañemos, en cuanto se ha visto atrapado entre las redes del texto, del discurso, porque en nuestros tiempos parece que es la gramática la que dictamina sobre la legitimidad de las preguntas y propuestas. Resulta gracioso encontrarnos con los adoradores de lo incomprensible, de todo lo ambiguo por explosión semántica incontenible, de lo vano y vacío, en suma, con aquellos nihilistas amigos de la nada que, eso sí, exigen mucho trabajo neuronal al despistado. Existe un proverbio sueco que ilustra todo esto magistralmente: “la sabiduría inútil sólo se diferencia de la tontería en que da mucho más trabajo”. Sencillamente insuperable.

Por ello, no tiene sentido sorprenderse cuando, al acudir a una librería, los textos filosóficos se hallan entreverados con los manuales de autoayuda, los libros de teosofía o los esoterismos más diversos. La fe en desentrañar las claves de lo existente nos conduce ahora hacia saberes exóticos o a la lectura jeroglífica a la manera del “Código da Vinci”. Todo es cuestión de perseverar y dar con el sendero adecuado: existe un lenguaje que nada más ser pronunciado por el experto, por el gurú, nos abre las puertas que comunican con el Universo Verdadero. Unos saben, los demás esperamos la revelación hasta que suene la flauta, el melodioso sonido de los goznes del portón hacia ese mundo cristalino.

Si Kant levantara la cabeza también se asombraría de los derroteros de la ciencia. El carácter pragmático y experimental de las disciplinas científicas ha ido supliendo su decurso falible por la fe en la infalibilidad de la técnica. El poder técnico de constricción, de dominio, ha reemplazado al afán liberador de la experiencia científica que no se detenía en verdades sino que confiaba en la posibilidad de enmendar lo dicho. La contingencia del saber científico ha sido sustituída por la necesidad del imperio de la técnica. Parece que frente al inseguro asidero de lo posible, los humanos preferimos la fosilización de lo perpetuo, de lo inamovible, mientras paradójicamente nos movemos, y no sin esperanzas de mejora. Como ya dijera Galileo con respecto a la Tierra: “Y sin embargo, se mueve”. Esperemos tener mayor fortuna que Galileo y poder indultar nuestra condena, esta parada técnica.

Del arte, diré que se han dicho últimamente demasiadas tonterías. La principal de ellas, que ha muerto. Efectivamente, si uno cae en la trampa de las redes textuales, todo acaba en aquello que se dice del arte y ese carácter reflexivo de la experiencia artística fulmina la obra para potenciar la narrativa, sea filosófica, poética (¡cuánto texto indigerible se ha escrito!) o de cualquier otro tipo. Sin embargo, aquí estamos, dispuestos a hablar de la experiencia estética, incurriendo en un círculo vicioso semejante a la pescadilla que se muerde la cola. Por eso, cual Barón de Munchausen, sólo podré salir de este atolladero, de este charco cenagoso en el que me he metido, estirando hacia arriba de mis propios pelos. Vayamos, pues, a ello.

Si hay algo que caracteriza al dominio de la Estética en los tiempos actuales, es la ubicuidad. Todo presenta una dimensión estética: la cultura, el deporte, la política, la gastronomía, la moda... las valoraciones sobre los asuntos más inauditos tienen como referente el gusto o la calificación tan extendida de lo interesante. Quienes nos dedicamos a elucubrar sobre tan sofisticadas cuestiones, tampoco nos ponemos de acuerdo ni tan siquiera en cuál es el objeto de nuestra dedicación profesional.

¿Nos referimos cuando hablamos de experiencia estética a la conmoción que la belleza o la fealdad provoca en nosotros? Y si es así, ¿nos referimos a los elementos naturales o a aquellos que son propios del artificio humano? Porque, ¿hay belleza en la naturaleza, o estas concepciones tan elaboradas remiten sólo al artificio, a la obra de creación humana?

Que duda cabe que la Estética se ha convertido en los últimos tiempos en Filosofía del Arte, puesto que nuestras reflexiones se limitan exclusivamente al universo de la creación artística. Así, si centramos nuestra actividad en el estudio del arte, entramos de lleno en el terreno de la sobreabundancia. Tzvetan Todorov en su libro “Los abusos de la memoria”, Ed.Paidós, hace referencia a un problema paralelo, el de la inflación informativa en el mundo moderno, con las siguientes palabras:

Estas duras palabras o vaticinio apocalíptico de Todorov tienen también su referente en el campo estético donde como ya señalara Benjamin al hacer referencia a las posibilidades abiertas por la reproductibilidad técnica del arte, algo tan clásico como el aura de la obra artística original e irrepetible quedaba en entredicho. Pero las cosas han ido incluso más lejos con las concepciones más radicales que consideran arte cualquier obra con las mínimas pretensiones de serlo. Así, nos encontramos en la actualidad con una producción artística desmesurada que en numerosas ocasiones no tiene ni pies ni cabeza.

escena de la película de Spielberg, “La lista de Schindler”, permite, salvando las distancias, establecer un símil de la situación de las obras del arte actual. Se trata del momento en el que un numeroso grupo de judíos son conducidos a los vagones que les llevarán a los campos de exterminio. Sus pertenencias no pueden viajar con ellos y han de ser depositadas en el andén para que posteriormente, según aseguran sus carceleros, les sean remitidas a sus barracones. Sin embargo, una vez que el tren ha partido, la película nos muestra como todas aquellas maletas y objetos son transportados a unas dependencias donde son profanadas y clasificadas en función de su exclusivo valor comercial. El momento es emotivo por perturbador, asistimos, con profundo dolor, a esa herida abierta por el bisturí criminal del nazismo, del totalitarismo, a ese desgarramiento en el seno de los objetos si se me permite la sinécdoque de aceptar la parte (los objetos) por el todo (los judíos destinados al crematorio). Porque como diría Novalis, los objetos también tienen lenguaje, tienen corazón. Si el poeta hace referencia a los objetos naturales, aquellos contra los que el hombre lucha para construir su mundo ahondando en las disonancias y obviando su coherencia interna, su unidad esencial romántica, es evidente que aquellos otros objetos producto del artificio y que acompañan nuestra vida tienen también corazón, un aura indiscutible que puede incluso alcanzar las cotas melancólicas que un objeto como “Rosebud” tiene para el acaudalado protagonista de “Ciudadano Kane”.

En la escena de la película de Spielberg se muestra todo esto con pericia. Observamos en los objetos las vidas de innumerables personas, como si estuvieran depositadas encima de las mesas de clasificación (no otra cosa hacían con los judíos mismos): sus alegrías, amores, celebraciones, aniversarios, memoria familiar, detalles insignificantes para el prójimo y plenos de sentido para su dueño, minucias rescatadas del abismo del tiempo. La vida que la película trata de mostrar, está allí, porque la que viaja en los vagones no se nos ofrece a la visión, pero sabemos que ha sido convertida en ganado, en mercancía de muerte. Si atribuimos emociones humanas a los objetos, es lógico que lo hagamos también con respecto a las obras de arte.

La memoria, el valor de las cosas, tiene un contexto. Convertirlas en valor de uso, en mercadería para financiar una guerra de exterminio racial e ideológico, no es más que otra criminal estrategia para intentar destrozar y borrar de la faz de la tierra hasta los menores vestigios de la existencia de unas personas concretas, en este caso las judías.

Pues bien, salvando las naturales y abismales distancias, la situación del arte actual asemeja en ocasiones a esas dependencias llenas de objetos que han de convertirse en pura y simple mercancía, en valor de uso comercial. Nos encontramos ante objetos que han perdido el apego, el rastro de sus dueños. Así como aquellos objetos confiscados, sólo pueden entenderse en la estrecha relación que mantienen con sus propietarios, así también las obras de arte tienen sus relaciones, su contexto histórico, su apego a sus dueños, los creadores. Sin embargo, si lo importante es exclusivamente el producto, la cosa, el objeto, la obra artística descontextualizada, entonces queda reducida exclusivamente a simple artificio estético sobre el que ejercitar el gusto y aplicar el criterio de mercado. La inflación estética propia de nuestros días sigue esta senda: existe un consumo estético tan desmesurado que todo se juzga desde la posición del espectador inocente, ése fruidor que recibe estímulos constantes y se limita a decir sin mayor criterio si me gusta o no me gusta.

Sin embargo, nada en el arte está aislado y solitario, es importante recrear el sentido y el momento de la creación porque, como diría Gombrich, no todo es posible en todo momento. No se puede ser Hölderlin después de Hölderlin, esto no tendría valor estético alguno salvo el del trabajo de búsqueda, mediante la imitación de los grandes, de un estilo propio.

Acercándonos a la reconstrucción de los motivos y estímulos que impulsaron la obra , nos acercamos más a la verdad. Porque aquello que es universal en la creación artística no es el efecto que produce en el espectador, sino el motivo que nos impulsa a crear. Lo importante no es el nuevo hacer, sino la producción que viene determinada por un profundo saber, por una dilatada experiencia. Y se trata de dar con él, con ese saber, con esa motivación profundamente humana que nos lleva a producir obras de arte.

“El arte descansa en el hecho de que los sentimientos profundos se modelan a sí mismos de una forma coherente en toda nuestra vida y nuestro proceder”.

Richard Wollheim. “El arte y sus objetos”

Como diría el poeta John Keats, el sentimiento de obra, de homo faber es el centro. “Probablemente toda cacería mental alcance su realidad y su precio en el ardor que ponga el cazador... siendo en sí misma una nada” Estas ideas, que desarrolla magistralmente Giorgio Agamben en “El hombre sin contenido”, Ed. Pre-Textos, remiten a la consideración de que la Estética, entonces, no sería simplemente la determinación de una obra de arte a partir de la aprehensión sensible del espectador, sino que en ella estaría presente desde el principio una consideración de la obra de arte como opus de un concreto e irreductible operari, el operari artístico. Y es aquí donde nos encontramos con el núcleo del problema, en esta distinción que establece Agamben, siguiendo a Nietzsche, entre el sujeto fruidor (espectador) y el creador artístico.

-el genio está por encima del gusto, porque este último es una facultad del juicio y nunca una facultad productiva.

-la idea estética representada en la obra de arte del genio trasciende el pensamiento conceptual. Las ideas estéticas son representaciones de la imaginación a las que no puede adecuarse ningún concepto, sobrepasan los límites de la experiencia.

-la idea estética es una representación de la imaginación que provoca multitud de pensamientos, sin que ninguno de ellos le resulte definitivamente adecuado.

-el genio expresa sensiblemente, a través de las ideas estéticas, cualquier objeto que las ideas de la razón no pueden representar.

-la obra de arte es la representación formal y sensible de una experiencia que sobrepasa los límites de lo sensible. O sea, y resumidamente, la obra de arte dice lo que no se puede decir en los lenguajes habituales.

Asistimos pues al hundimiento de las teorías del arte previas que sostenían que el arte debía adecuarse a la razón y comprobarse según sus reglas. Ahora todo proviene de la Naturaleza, pues ésta es quien manda en el genio. El arte nada tiene que ver con el saber: se pueden conocer en profundidad las reglas de la composición pictórica y sin embargo no ser capaces de pintar algo meritorio. La finalidad sin fin o libre juego caracteriza la labor del genio, así como la ausencia de interés y la falta de concepto.

Pero Kant se equivoca de principio a fin porque como decía Baudelaire “vivimos en un bosque de símbolos” y el desinterés no es más que una quimera idealista. Kant no se preocupa de la naturaleza de lo bello sino sólo del estado de quien contempla la belleza. Si hubiera sido consecuente debería de haber declarado que el arte no forma parte de la belleza, porque lo que realmente caracteriza a toda obra artística es que ha sido concebida por una causa inteligente y de acuerdo a un determinado fin, a un propósito concreto. El arte, como asegura Nietzsche, posee interés. Para Kant es aquí donde la belleza se desvanece.

Rigurosamente hablando, Kant no tenía derecho a admitir en su estética más que a la belleza libre (vaga) a la que no presupone concepto alguno (recoger piedrecillas de colores, etc), excluyendo la belleza adherente (que es la propia del arte pues éste posee interés, pues persigue el concepto y también la perfección). El arte es siempre interesado porque todo lo humano lo es. Frente a Kant, como señala Nietzsche, tenemos a Sthendal:

“que llama en una ocasión a lo bello, une promesse de bonheur (una promesa de felicidad” (...) Sthendal, naturaleza no menos sensual, pero de constitución más feliz que Schopenhauer, destaca otro efecto de lo bello: <<lo bello promete la felicidad>>, a él le parece (a diferencia de Schopenhauer) que lo que de verdad acontece es precisamente la excitación de la voluntad (<<del interés>>) por lo bello.”

Por lo tanto, lo importante en el arte no es el efecto de algo supuestamente desinteresado y que remite a una apreciación esteticista del gusto. Hemos de tratar de desvelar el verdadero interés, aquello que puede llegar a conmovernos profundamente, esa especie de carga metafísica como la llama Paul Auster que apunta a nuestra caducidad y dignidad humanas.

Entre tanto, sumidos en criterios esteticistas, nuestra apreciación del arte empieza necesariamente, como dice Agamben, con el olvido del arte, el olvido de su característica esencial creativa, voluntariosa e interesada, vital para nuestra existencia. Se puede tener buen gusto y carecer de genio, persiguiendo así como espectadores lo que es imposible realizar como creadores. Valoramos los logros mientras sufrimos el desgarro de nuestra incapacidad artística. Debido a esto se produce ese fenómeno según el cual a mayor purificación del gusto, a una mayor exigencia de belleza estética, la necesaria apertura de nuevos caminos conduce a una mayor atracción por su reverso. Es por ello que podemos disfrutar leyendo escabrosos poemas de Rimbaud, líricos sonetos de Keats, películas del más casposo cine gore, o literatura de puro y simple entretenimiento. Todo vale, porque como Agamben señala, lo mismo que la inteligencia precisa de la estupidez, el buen gusto necesita del malo. Así se va introduciendo lo feo en la obra de arte, desde la novela gótica hasta el kitsch.

De la misma manera que el fruidor esteticista vislumbra los logros artísticos y demanda más de lo mismo, el genio, este sí capaz de crear, debe proponer obras que satisfagan la demanda del espectador. Espoleado y animado por la voraz exigencia de los hombres de gusto, se ve abocado a penetrar en terrenos aledaños y recala necesariamente en el del mal gusto, territorio idóneo que permite provocar, romper, dejar estupefacto al insaciable espectador. Sin embargo, estas incursiones tienen también su límite y conducen indefectiblemente al artista a la sensación de esterilidad: se es capaz de juzgar, se posee un gusto elaboradísimo (que incluso se ha adentrado en lo grotesco, feo y perverso) pero no se sabe a la postre qué hacer. El genio se agosta y esto remite a la insatisfacción y al nihilismo. La demanda de belleza del espectador ha conducido al experimento perpetuo y al alejamiento de la perspectiva vital e interesada del arte: el efecto ha sustituído a la dimensión metafísica de la que hablaba Paul Auster, la sobreabundancia ha hecho olvidar la verdadera función del arte. Sin la capacidad creativa del genio, el gusto se convierte en el principio mismo de la perversión que conduce al estado de aniquilamiento y nihilismo de personajes como Adrián Leverkühn en el “Fausto” de Thomas Mann: “el artista acabará por caer en la desintegración, por proponerse a sí mismo la realización de lo irrealizable”, o el protagonista anónimo y perfeccionista de “Hambre” de Knut Hamsum, esperando siempre el momento supremo de la inspiración: abocados a crear algo siempre novedoso sólo constatan el infierno mefistofélico de su esterilidad.

La acumulación de la cultura, su reproductibilidad, su consumo, sus instituciones y museos, el poder de los expertos..., todo conduce a la pérdida del aura y a la idea de autenticidad como la imagen misma de lo inalcanzable, la continua fuga de lo inefable. Lo bello como epifanía instantánea e inalcanzable en un camino hacia el progreso que no tiene pasado. La medicina adecuada es el olvido, pero no selectivo sino total. La sobreabundancia produce la necesidad de la ruptura constante, las vanguardias y manifiestos, la incomprensibilidad y el alejamiento del arte y de la vida. Hemos alcanzado la perspectiva en la que todo puede ser arte y todo el mundo artista. Se ha llegado a este estado no sin razones, algunas ya se han expuesto, porque el refugio en la exclusiva esteticidad del gusto tenía necesariamente que abrirse su camino. Hegel diría que era nuestro destino histórico.

Sin embargo, esto no significa arrojar por el baño el agua y el niño recién lavado, no se puede echar por la borda todo el arte del siglo pasado. Una cosa era la fruición del espectador y otra la actividad creadora. Se trata de discriminar, de saber encontrar en la maraña del espectáculo del arte aquellas creaciones que tienen el interés vital preciso. Muchos artistas han sido consciente del conflicto aquí planteado. Como señala Danto, en su relectura de Hegel, el arte también ha pasado a mostrar un carácter estrictamente reflexivo de su condición. Ya lo anticipó F.Schlegel cuando señaló que “el arte ha sido penetrado por la reflexión hasta el punto de que la filosofía poetiza y la poesía filosofa”. Si la tradición artística era narrativa en el sentido de que suponía un sucederse en la provisión de soluciones para diferentes conflictos formales, las narrativas determinaban el modo en que las cosas debían ser vistas y daban cuenta y explicación de las creaciones artísticas. Actualmente tampoco es posible comprender el arte sin tener en cuenta su decurso, pero éste ya no es narrativo en el sentido explicado, sino que es un discurrir reflexivo en el sentido que Hegel señalaba: “el arte nos invita a la contemplación reflexiva, pero no con el fin de producir nuevamente arte, sino para conocer científicamente lo que es el arte”.

Cuando no hay reglas, lo importante es comprender qué es lo que el arte persigue y esto supone penetrar en el dominio de la reflexión y del concepto. De la misma manera que Danto se pregunta en otra de sus obras “¿por qué esto es una obra de arte?”, llegamos a la conclusión de que ya el arte no representa el mundo sino que fundamentalmente se pregunta por sus condiciones de representación.

Umberto Eco en su libro “La defincion del arte”, Ed. Martínez Roca, recoge una cita exclarecedora de De Sanctis para el el asunto que tratamos: “Queremos no sólo gozar sino ser conscientes de nuestro gozo, no sólo sentir, sino entender. La poesía pura hoy es tan imposible como la pura fe; pues, del mismo modo que no podemos hablar de religión sin sentirnos asediados por un molestísimo -¿Y si no fuese cierto?- así tampoco sentimos sin filosofar sobre nuestros sentimientos y no vemos sin explicar nuestra visión”.

Apreciamos pues que la exclusiva dimensión fruidora de la estética ha conducido irremisiblemente a la indagación sobre las condiciones de su autenticidad, quizás porque no se vislumbra en el arte el interés vital, esa experiencia, la promesa de felicidad de la que Sthendal hablaba. Aunque es evidente que en el arte actual impera el eclecticismo e incluso las mismas artes pueden mezclarse para generar todo tipo de productos que redundan en la sobreabundancia señalada, ¿es cierto como asegura Danto, que el arte de hoy tiene como propósito desentrañar filosóficamente el sentido de su existencia?

Creo que si prescindimos por un momento de esa frenética persecución esteticista del espectador de nuestra sociedad de consumo, la actividad creadora persigue en sus más logrados casos la promesa de felicidad de la que Sthendal hablaba. Es esa la esencia transhistórica del arte, lo que siempre se ha tratado de lograr. Así, mientras el gusto se desarrolla a lo largo del tiempo para finalmente recalar en la pregunta por su propia condición, la sustancia del arte permanece inalterable: las obras cambian, pero en las más relevantes el fundamento interesado de la voluntad creadora persiste.

Hay pues algo histórico necesario para comprender ese interés creativo. Cada época mostrará sus formas pero el verdadero artista perseguirá siempre el sueño de la felicidad. Precisamente por ello y queriendo alejarme de Danto (quizá ilusoriamente), la llamada muerte del arte supone a la postre el no poder morir nunca, porque el arte siempre está resurgiendo, naciendo de nuevo de aquellas cenizas a las que algunos agoreros (y no precisamente Danto) le habían confinado. El artista, en la búsqueda de aquella felicidad sthendaliana, no busca el efecto sino el absoluto. En una lucha contra las formas establecidas trata de expresar lo indecible prometiéndose el estatuto de lo inefable. La profundidad del arte está en ese intento de comunicación de algo más que la materia formal presentada, corriendo el riesgo de la incomprensión por la falta de un significado cierto, al rozar los límites del silencio, del peligro, de la nada. Es precisamente esto lo que trataba de reflejar Balzac con la figura del pintor Frenhofer en “La obra maestra desconocida”, presentando la esquizofrenia del pintor como creador (ambición de felicidad) y como espectador (el desinterés estético kantiano se encuentra con la nada).

Irritar moralmente a través del arte es sinónimo de vida, una muestra del interés del arte. Las condenas del arte son muestras palpables de su vigor, de la voluntad creadora. Como decía Pessoa, “ser creador de anarquías me pareció siempre el papel más digno de un intelectual”.

Retomando a Nietzsche, se trata de afirmar nuestra voluntad, nuestro impulso vital, la energía que se atesora . Es una forma de cambiar nuestro entorno, sus estructuras caducas, las formas de percepción ya obsoletas.

La creación está unida a la inquietud espiritual y la promesa de felicidad nos remite también al peligro. Como decía Gombrowicz, “ser hombre significa ser artificial. Nuestro elemento es la eterna inmadurez. El arte es la elección de lo mejor, el rechazo de lo no tan bueno. La no sumisión a las ilusiones fáciles y cómodas. El propósito del arte no es resolver problemas sino plantearlos”. Bastaría recordar a Rilke y la oscura y peligrosa profundidad de “Los cuadernos de Malte Laurids Brigge”, la locura del Hölderlin atravesada de sorprendentes momentos de lucidez creativa, el abandono de la creación poética por parte de Rimbaud, el desdoblamiento y la insatisfacción creativa permanente en Pessoa para quien todo logro queda siempre muy lejos de la perfección intuída.

El creador y poeta verdadero se nos ofrece en su proceder creativo como un paradigma ético, puesto que su transcurso es esencialmente una defensa natural frente a la irremisible derrota. Así, la producción artística tiene que venir determinada por un saber profundo que nos acerca al misterio de nuestra existencia. Y ese saber es además, en su expresión, contradictorio, porque lo que acaba con la dimensión racional del filósofo es justamente lo que, en una actividad complementaria, hace nacer al artista.

En definitiva, si bien no sabemos lo que el arte sea, para nada queremos sabernos o reconocernos sin su presencia. Por ello hay arte, productos y subproductos artísticos, aquello que nos estimula y aquello que nos deja indiferentes, lo que nos despierta y lo que nos sume en el tedio. Todo ello es arte y es distinto, pero lo importante no es la variedad, la inflación estética que persigue la caduca novedad, sino aquello que entre la vorágine creativa permite que nos distingamos extraños en nosotros, lo que nos interroga y proyecta a la posibilidad, aquello que nos anima a crecer y merecernos como humanos. Necesitamos que surja aquello que alivie nuestra necesidad vital. El juego del creador, su sentido lúdico y gozoso, también su dimensión más oscura y difícil, se apacigua con ficciones que se enfrentan a esa realidad homogénea que la cultura oficial crea, a esos corsés que nos limitan y menguan. Nos forman distintos pero iguales, sospechándonos a la postre accesorios, cuasi inconscientes de la contaminación de banalidad que nos atraviesa. Combatir el estereotipo formativo, romper el molde al que nos adscribimos ignorantes y perdidos, es la forma suprema de combatir nuestra contingencia. Por ello el arte es todo y nada, en ese perpetuo intento por fluir a la existencia. Si emerge es por una demanda urgente pero que se quiere alegre, un grito hondo de afirmación de la vida, de un querer que ratifica huellas de artificio en la naturaleza. Siempre a punto de nacer, el arte huye entre los dedos como arena sin permitir una dicha completa. Nos deleitamos con los vagos rastros de su intuida presencia, renovando sin descanso ese ansia de vestigios, de promesas de felicidad que algunos logros artísticos manifiestan.

© Disturbis. Todos los derechos reservados.2007